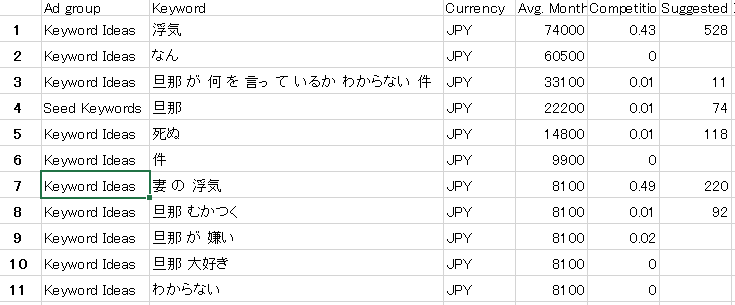

【短編小説】浮気なん? 旦那と妻の浮気で嫌いと大好きが(以下、略) ~第二話

前回はコチラ

⇒【短編小説】浮気なん? 旦那と妻の浮気で嫌いと大好きが交錯してむかつくけど、わからないので死ぬ寸前まで行った件 ~第一話

中学時代、おとなしかったあたしが高校デビューできたのは、ユリのおかげだった。

学年で一、二を争う美人のユリが、どうしてあたしと親友になったのかというと、ある趣味がきっかけだった。

高校に入学してすぐの頃、同じ中学出身に仲の良い子がいなかったあたしは、昼休みに一人で学食で天ぷらうどんを食べていた。

そのとき、学食の外から男子たちの叫ぶ声が聞こえてきた。

「オー、オー」

一定の間隔で叫んでいた。

「ジャンボ鶴田かよ」

あたしは思わずそうつぶやいた。

その一言が近くにいた男女グループの笑いを誘った。

学食にいた他の人たちが叫び声に気を取られて会話をやめていたので、あたしの声が少し離れたところまで聞こえたらしい。

教室に戻る途中、廊下で声をかけられた。

「おまえ、同じクラスだよな。ジャンボ鶴田って。ウケたわ」

そう声をかけてきたのがサトシだった。

その背後に、ユリがいた。

ユリは誰がどう見てもクラスで一番の美人で、目立っていたから、名前を知っていた。

「あんた、プロレス好きなの? 珍しいね」

「え? あ、うん」

あたしは急に話しかけられて気が動転していた。

「誰のファン?」

ユリが大きな目を輝かせながら、そう聞いてきた。

あたしは一瞬何を聞かれているかわからなかったが、頭の中で質問を反芻し、どもりながら答えた。

「な、中邑真輔。し、新日派だし。ジャンボ鶴田はDVDで見たことが、あるだけ」

「あたしも新日派だよ。ってか、新日派って単語が出てくるのが本物っぽいね」

「え? そうなの? あ、あなたは誰が好き?」

中学時代、女の子とはプロレスの話ができなかったので、嬉しくなったあたしは思わずそう言った。

「西村修」

「うわっ、マニアック。ミスター無我」

思ったことが口を突いて出ていた。

「マニアック言うな。ってか、マニアックじゃねえし」

ユリが苦笑いしながら言った。

隣りでサトシが大笑いしていた。

この会話で、あたしの高校時代が決まったと言ってよかった。

待ち合わせのイオンは、家から車で十分ほど北東へ走ったところにある。

最寄りの駅を挟んで反対側にある上、近所の人は駅前の商店街で買い物をするから見つかる心配はないだろう。

そもそも地元ではないから知り合いも少ないし。

いやいや、待て待てあたし。

あたしは別にやましいことをしに行くわけじゃない。

だって、高校時代の友達に会うだけだし。

そう思いながら、あたしは愛車のミラに飛び乗ってエンジンがかかるのもそこそこにアクセルを踏んだ。

駅前はどの時間でも少し混んでいるから、そこを通らず、あえて市役所出張所の方から県道に出て目的地を目指す。

ほどなくして広大な田んぼの向こうに、イオンがその姿を現した。

「待ってろよ」

強大な敵のいる城に向かうゲームの主人公のようにつぶやきながら、ハンドルを握りしめた。

あたしは尚もミラを走らせ、イオンを左に見ながら回り込み、近くにある全国チェーンの紳士服店の駐車場に入った。

自分でもそれがなぜかはわからないけど、とにかくそこに停めて、歩いてイオンに向かった。

「ってか、わかりづらくない? 屋上の駐車場にいるとか思わないし」

サトシに会うなり、あたしは言った。

てっきり表か裏の駐車場にいると思っていたのに、サトシはわざわざ屋上に車を停めていたのだ。

「思い込みだろ、そんなの」

サトシがあくびをしながら言った。

あたしはサトシの後を追って店内に入った。

平日とはいえ、さすがにイオンは買い物客は多かった。

小さな子どもを連れている母親よりも、高齢者が目立つ。

それに加えて、サトシのように仕事をさぼっているらしいサラリーマンも少なからずいた。

「ってか、空いてるとこあったし、一階の駐車場」

あたしはサトシに追いつきながら言った。

「屋上の方が太陽に近いだろ?」

サトシが微笑みながら言った。

「意味わからないし。バッカじゃないの」

「相変わらず、文句や悪口がポンポン出てくるなあ」

「は? そんなことないし」

「それで、よく結婚できたもんだ。あんなできた旦那さんと」

「余計なお世話。ってか、うちの旦那と話したことないでしょ、あんた」

あたしは悪態をつきながらも、懐かしさを感じていた。

「さ、スタバにでも行くべ」

「ご飯食べるのにスタバ?」

「スタバでお茶しながら何食うか考えるんだっぺよ」

「方言の真似、へたくそ」

あたしは吹き出しながら、スタバに向かった。

スポンサーリンク

それ以来、あたしは毎週のようにサトシと遊んだ。

遊んだと言っても、特別なことをするわけじゃない。

市の中心部に行ってオシャレなお店でランチしたり、美術館に行ったり、ドライブがてら遠出をして自然公園を散策したりしたくらいだ。

別に女友達ともこういうことくらいはする。

デートしているわけじゃないから、これは浮気とは言えない。

そうに決まっている。

いや、浮気だったとしても、あたしは悪くない。

旦那は休日になっても自室に閉じこもりっぱなしで、たまに出てきたときに話しかけても上の空。

あたしは平日とか休日とか関係なく家事をしているのに、どこにも連れて行ってくれないし、ねぎらいの言葉もない。

だから、あたしがたまに息抜きしても、全然悪くない。

むしろ、勝手にストレスを発散しているのを褒めてほしいくらいだ。

あたしはいつしかそう思うようになった。

夏の終わりのあるとき、旦那が休日出勤をした。

前々から決まっていたことなので、あたしもそれに合わせて外出の予定を入れていた。

その日は、サトシとJリーグの試合を見に行くことになっていた。

サッカーのことはよくわからないけど、サトシが熱心に誘ってきたから行くことにしたのだ。

その代わりと言うのもおかしいが、あたしは気になっていたことを聞こうと思っていた。

旦那の『あの件』だ。

何となく恥をさらすようで、それまで話せずにいたけど、サトシの返事はあっさりしたものだった。

「女の名刺持ってたって、浮気とは限らないんじゃねえの。おっ、ナイスパス」

サトシが試合を見ながら言った。

「でも、裏に手書きで電話番号書いてたもん。かわい子ぶった丸文字で」

あたしは自分のことで精いっぱいで、サッカーの試合なんて目に入らなかった。

「名刺の表の名前は?」

「一条麗子」

「店名とかは書いてた?」

「CLUB JUNGLE、だったかな」

「キャバクラだな、そりゃ」

「浮気じゃん」

「ああ、おまえ、あれか。キャバクラは浮気と認定する奴か。あ、ボールとられた」

サトシがグラウンドとこちらを交互に見ながら言う。

「キャバクラなんて浮気するために行くんでしょ」

「キャバクラで浮気なんて、通い詰めないと無理だって。あれは普通、付き合いで行くところ」

「なんで付き合いでそんなとこに行く必要あんのよ」

「それを言われると、だな。まあ…」

「ほら、やっぱ浮気じゃん」

「いや、サッカーに例えるなら、普通のファウルだな。イエローカードも出ないくらいだ。付き合いなら」

「はあ?」

「通い詰めてるとなると…、いや、それでもイエローカード一枚だな。累積があると次戦、出場停止になるが」

「もしかしたら通い詰めてるかもしれ…」

周囲からの歓声であたしの声はかき消された。

「あ~、そこは決めとけよ」

サトシと同じように周りからも落胆の声が聞こえた。

グラウンドを見ると、グラウンドに両膝をついていた選手が頭を抱えていた。

試合が中断した。

ハーフタイムという時間で、これが終わったら後半が始まるらしかった。

「旦那さん、いつも帰り遅いのか?」

トイレから戻って来たサトシが言った。

「日によるかな。遅いときもあるし、帰って来ないときもある」

「大学教授だったよな、確か」

「准教授」

「研究とかなんとかあるんだろ? 遅くなるときの連絡は?」

「あるけど」

「じゃあ、問題ねえじゃん」

「問題ある!」

あたしは大声を出してしまい、慌てて声を低めた。

周囲の視線が、すべてあたしに集まっている気がした。

「だって名刺が見つかったんだよ」

「でも浮気かどうかわかんねえんだろ」

「そうだけど」

「あるかどうか考えてもわからないことに、頭を悩ませることほど意味ないことないんだよね。お釈迦さまもそう言ってる」

「それ、本当?」

「何が?」

「お釈迦さまが言ったって」

「お釈迦さまなら、そう言うだろうなって思ったんだ」

「じゃあ、嘘じゃん」

「いや、嘘ではない。きっとお釈迦さまが俺の口を借りておっしゃったに違いない」

サトシが両手でデタラメな印を結んで念仏を唱えるふりをした。

「イタコかよ!」

あたしはそう突っ込んで吹き出した。

結局、試合が後半になって盛り上がったせいで、その話は続きができなかった。

続きって言っても、サトシが言うように、どれだけ考えても答えが出る問題じゃないんだけど。

そうはいっても、考えずにはいられないあたしは、帰りの車内で一人悶々としていた。

空気を察してか、サトシも無言で車を運転していた。

と、いつの間にか車がバイパスを降りていた。

あたしはサトシが近道を知っているのだろうと思って、さして気にも留めなかった。

異変に気づいたのは、それまで走っていた国道から側道へ入ったときだった。

少し進んで徐行すると、サトシがハンドルを急に左へ切った。

「え? ちょっと待っ…」

言いかけたあたしは、車が段差のあるところに乗り上げたせいで、舌を噛みそうになった。

車は外壁に派手な広告を出した、洋館風の建物の敷地に入って行く。

駐車場には他にも車が数台停まっていた。

奥まったところにも駐車スペースがあり、そこは外から見えにくくなっている。

サトシはそこへ車を進めた。

「ねえ、ちょっと…」

突然のことに、あたしは動転し、舌がうまく回らなかった。

『うそ、やばいって。やばいやばい』

心の中では百万言くらい費やしているのに、言葉が口の中から出てこない。

サトシが、狭いところで車を巧みに操り、バックで駐車スペースに入れ始めた。

無言で。何もしゃべらずに。

助手席に手をかけて、片手でハンドルを切る。

あたしはサトシの横顔を直視できなかった。

あれ? こいつってこんなに腕太かったっけ?

不意にそんなことを思った。

車が停まった。

サトシがエンジンを切った。

半屋内のようになっている駐車場は静かだった。

「ねえ、サトシ。ちょっと。ここって…」

「いいだろ?」

そう言って、サトシがこちらを見た。

「いいだろって…。何が…」

わかっていながら問い返さずにはいられなかった。

「行こう」

サトシの少し茶色がかった瞳に、自分が映っているのが見えた。

LEAVE A REPLY