ウェブ狼 第三十話 ~侵入~

「あれ? 面接の予約入ってたかな。ちょっと待ってくだ…」

受付の店員が首を傾げて、裏に戻ろうとする。

「予約はしてへん。飛び込みですわ」

ミソジは言って、続けた。

「おたく、店長さんですか」

「いや。ところで、あなた、どこかのスカウト?」

「スカウトちゃうけどね。色々あって。俺も面接に同席させてもらって大丈夫ですかね?」

わざと横柄な口調で言った。

「ようあることやし、ウチとしてはかまへんけど。まあ、ここで話すのもあれやから、ちょっとこっちで」

店員が裏を指差し、背後にある真紅のカーテンを開けた。

「ちょっ、先輩」

瞳が振り返って小声で言う。

「大丈夫やから」

ミソジは瞳の背中を押した。

カーテンの裏側は狭い空間だった。

四畳半ほどの部屋に机が三つ並んでいて、それぞれの机に固定電話が置かれている。

両脇の机にはデスクトップのパソコンが据えられていた。

真ん中の机についていた金髪の男が振り返った。

「めっちゃ、べっぴんさんやん。新人さん?」

二十代半ばくらいの若い男だった。

瞳の全身を舐めるように見た後、こちらに気づいた。

「あれ? レンジャーさん、その人は?」

「面接の付き添いみたいです。予約なしで、飛び込みで来たんで」

レンジャーと呼ばれた、受付の男が答えた。

「へえ、そうっすか。ま、店長来はるし、任せましょか」

そう言って視線を戻した金髪の目の前には、大きなホワイトボードがあった。

そこには女の子の名前が書かれたネームプレートが五枚貼られていて、それぞれの下にメモ用紙程度の大きさの紙を挟んだキッチンタイマーが並んでいた。

残り時間がゼロになりかけたタイマーのボタンを、金髪が押した。

挟まれていた紙を抜き取り、スマホを手に取る。

「ユウノちゃん、そろそろお時間ですよ~。うん、了解。気をつけて帰って来てねえ」

金髪が妙な抑揚をつけ、やけに軽い調子で言った。

「どうぞ」

レンジャーと呼ばれたスーツの男が、近くにあった丸椅子を勧めてくれた。

「どうも」

ミソジはそれに腰かけた。

瞳は、手前の机の前にあった折り畳み椅子に腰を下ろした。

十五分ほど待ち、焦れてきた頃、早足の足音が聞こえて勢い良くカーテンが開いた。

「お疲れっす」

坊主頭で、細身の背の高い男が入ってきた。

年齢はミソジと同じくらいに見える。

Tシャツにジーパンというラフな格好だった。

「お?」

「ああ、黒さん。面接の子らしいっすわ」

金髪が、肩越しに振り返って言った。

「さよか。あらあら、可愛らしい女の子やなあ。ほな、行こか。上、使うで」

「あいよ」

金髪が自分の頭越しに鍵束を放った。

「パキ、ほな、また後で」

「了解っす」

金髪が言った。

エレベーターが開く。

六階に戻ってきた。

「ところでお兄さんはどこのスカウト? ホストにしては歳いってるもんな」

黒さんと呼ばれた店長がこちらを見ずに言った。

そういえば、まだ目が合っていないような気がする。

「どっちでもないっすわ。付き添いでね」

「さよか」

店長がそう言って、真ん中の部屋の鍵を開ける。

「ちなみにこっちの部屋は?」

ミソジは言った。

「なんで、そっちに興味あるん?」

「いや、ちょっと気になって」

「ふうん。ま、ええけど」

店長がこちらを一瞥し、ドアを押して中に入りながら続ける。

「そっちの部屋は今、空いてるわ。去年、ガサ入ってな。振り込め詐欺の連中が捕まって、エライ迷惑したわ。ウチも丸一日営業停止や」

「なるほど」

「そら、警察いてんのに客も入って来えへんわな。ほんでそれ以来、大家が慎重になって…。ま、ええわ、そんなことは」

店長が折り畳み椅子を二脚出し、こちらに勧めてきた。

「ありがとうございます」

瞳が頭を下げて椅子に腰かけた。

ミソジも座り、部屋の中を眺めた。

倉庫兼事務所といった雰囲気だった。

八畳程度の部屋の片側に、天井まで届くほど高いスチール製の棚がおいてあり、そこに段ボールが乱雑に置かれていた。

その逆側に、事務机が二台置かれている。

「で、おたくら何者? 面接に来たんとちゃうやろ」

椅子に座った店長が、煙草に火をつけながら言った。

先ほどまでと打って変わって、警戒の色を含んだ目をこちらに向けている。

「ようわかりましたね。話が早くていい」

「俺も業界歴長いからわかるわ。雰囲気おかしいもん、明らかに」

店長がアルミの灰皿を手元に引き寄せて続ける。

「といって、ポリさんではなさそうやけど」

「実はちょっと聞きたいことがあるんですわ」

「へぇ~、興信所か何か? 前も来たことあるで。旦那の浮気調査」

「そのようなもんですわ」

ミソジは言葉を濁した。

「いや、良かった」

店長が手の平で膝を打って笑った。

「麻取やったらどないしよ思うてたわ。しゃあけど、考えたら麻薬取しま‥‥」

「店長さん」

ミソジは言葉を遮って言った。

「黒さんって呼んでや」

「店長さん。聞きたいことがありますねん」

「なに?」

店長の顔に浮かんでいた笑みが消えた。

「俺らは今、ある男を探してるんですわ」

「男の知り合いは少ないで。女の子ならむっちゃ多いけど」

店長が瞳に視線をやり、にやついた。

「そいつは身長170センチ弱。大した見た目でもないのに男前ヅラして葉巻を吸ってるようなエエカッコしいで、エセ関西弁と東京弁を混ぜて使う嫌な野郎で‥‥」

「先輩。それ特徴じゃなくて、ただの悪口ですよ」

瞳が呆れたように言った。

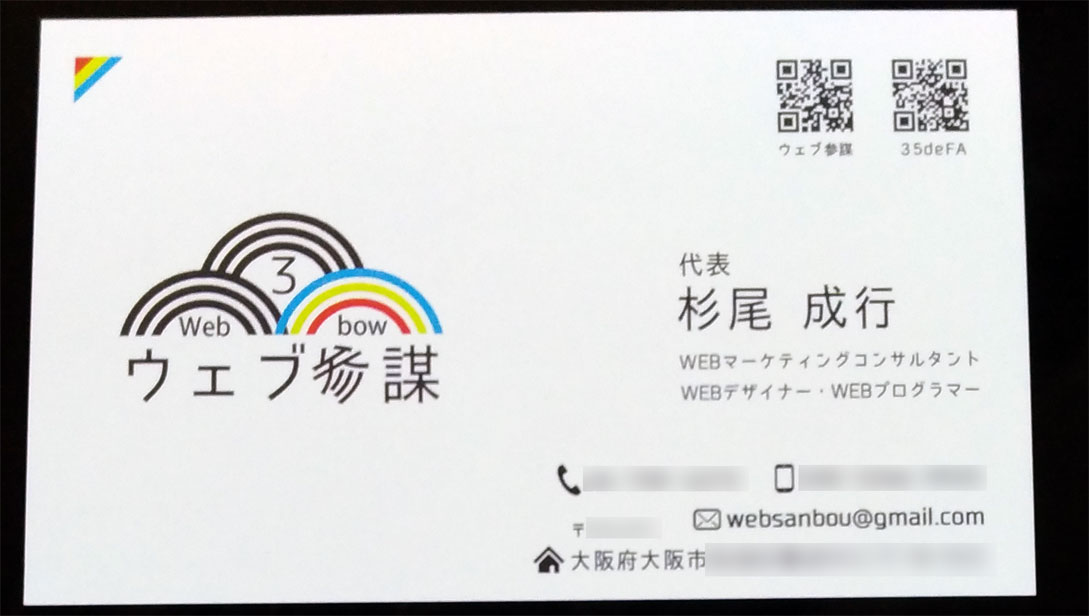

「もしかして杉さんのことか?」

店長が紫煙と共に、名前を吐き出した。

「そんなので、わかったんですか」

瞳が驚いたように大声で言った。

「俺の知り合いでってことなら、当てはまるのが杉さんってだけやけど」

店長が困惑したように言った。

「店長さん、そいつや。どこにいてるか知ってはる?」

「まあ、知らんこともないけど」

「けど?」

「まあ、あれやで、な」

「ああ」

ミソジは察してジャケットから札入れを出し、そこから一万円札を一枚抜いた。

「もう一枚」

店長が人差し指を立てた。

「夏目はんでよろしいか」

「俺は諭吉はんの大ファンやねん」

「国民全員そうやと思うわ」

ミソジはもう一枚一万円札を足して、店長に押しつけた。

スポンサーリンク

店長が、六階の一番奥の部屋のドアを開ける。

そこは、ミソジが最初に六階に来たとき、若い女に待機部屋だと言われて退散したところだった。

前を歩く店長が奥へ進む。

ミソジの背丈程度のパーティションで区切られた狭い空間がいくつもあり、そこには小さい座卓や座椅子、座布団などがあった。

尚も奥へ進んだ店長が大きな窓を開け、ベランダへ出た。

ミソジもそれに続く。

ベランダからはビルの真横にある道頓堀川が見えた。

「上へはここからしか行かれへんねん」

「上?」

ミソジは、店長が指差したところを見た。

ベランダの上には、張り出したコンクリート製の庇のような屋根がある。

その端の方に、一メートル四方の金属製の部分があった。

非常用と書かれた黄色いテープが貼られている。

「この上に杉が?」

「そう。事務所がある」

「ってことは、杉はいつもここを通って?」

「まあ、そういうことになる」

店長が即答した。

「せやけど、二万円で売られるって、あいつも因果な奴やな」

「ま、俺は直接の利害関係ないし」

店長が言いながら壁を触り始めた。

「俺らがヤバイ奴やったら、どないするつもりなん?」

「そんなもん雰囲気でわかるわいな。伊達にこの業界に12年も‥‥。お、これや」

壁を触っていた手を止め、その部分を握った拳で叩いた。

頭上から金属が擦れるような音がして、金属製のハッチが開いた。

「うぉっ」

ミソジは思わずのけぞった。

梯子が降りてきた、というより落ちてきた。

「危なっ。先に言うといてくれや、落ちてくるって」

「ああ、梯子が落ちてくるで」

「もう遅いわ」

「ほんまはこの壁の中にスイッチがあんねんけど、開かんようになってな」

店長が軽い調子で言った。

屋上には膝ほどの高さの囲いしかなかった。

つまり、端の方でバランスを崩したら命取りということだ。

部屋らしきものは、東側の一角にあり、その上には白がくすんだような色の、大きな給水タンクが鎮座していた。

「最近、見ぃひんよな、あれ」

ミソジは給水タンクを指差した。

「え? それ、何なんですか」

「給水塔やないか。昔の団地にはようあったんやけどな。近くで見たら馬鹿でかくて」

「ふうん」

物珍しそうに給水タンクを眺める瞳を横目に、ミソジは部屋に近づいた。

ドアの横に窓があったものの、鉄格子で覆われている上、磨りガラスなので中は見えなかった。

ミソジはドアの前に立ち、ノブを捻った。

わずかに動いたものの、ドアは開かなかった。

「おい、杉。いてんのか」

ミソジはドアをニ、三度ノックしながら言った。

が、反応はなかった。

「ちょっと」

店長が、ミソジを押しのけるようにドアの前に立った。

ポケットから鍵束を出して、ドアに差し込む。

「なんや、店長さん。鍵持ってんのんかい」

「そら、そうや。俺が杉さんにここを貸したんやから」

言いながら、店長が鍵を開けた。

ミソジは店長を押しのけるようにして中に入った。

明るい屋外から入って来たせいで、薄暗い室内は見えづらかった。

かび臭い匂いが鼻をついた。

そのとき、人の気配がした。

ミソジは目を凝らした。

物音がして、人影が奥の部屋から現れた。

「え? 誰?」

そう言ったのは若い女だった。

LEAVE A REPLY